#12: Getrennt und wiedervereint: Apollon, Daphne und ein Bacchanal

Timo Strauch

Zitierfähige Version des Beitrags

auf ART-Dok (UB Heidelberg)

DOI: https://doi.org/10.11588/artdok.00009759

Ein weiteres Mal bietet die systematische Erschließung der Abbildungen in Bernard de Montfaucons „L’antiquité expliquée et représentée en figures“ (1719) für den Antiquitatum Thesaurus Anlass, die Rezeption eines (nicht-)antiken Artefakts in den Bildquellen des 16. bis 18. Jahrhunderts nachzuzeichnen. Wie bereits in den Blogbeiträgen #3 und #7 besteht das auslösende Moment darin, dass Montfaucon zwei Abbildungen zeigt, wo eigentlich nur ein Objekt gemeint ist. Der Grund dafür ist in diesem Fall aber ein anderer als beim Hühnerkäfig oder dem Würfelhocker, so dass sich die Gelegenheit bietet, auch neue Aspekte der Arbeit des Thesaurus und zentrale Mechanismen der visuellen Tradierung der Antike der Frühen Neuzeit darzustellen. [1]

Von Montfaucon zu Lafreri

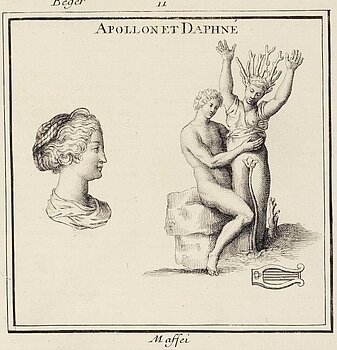

In den ersten beiden Teilbänden der „Antiquité“ behandelt Montfaucon die Götter der Griechen und Römer. In zwei Kapiteln des dritten Buchs in Band 1.1 illustrieren 38 Abbildungen auf sieben Tafeln den Gott Apollon und die wichtigsten Episoden seines Auftretens in der klassischen Mythologie. Auf Taf. 52 ist neben zehn Münzbildern in Abb. 11 ein quadratisches Bildfeld separat gerahmt und mit „Apollon et Daphné“ überschrieben (Abb. 1; ThesaurusID 23919994).

Zu sehen ist links das Porträt einer jungen Frau im strengen nach rechts gewandten Profil. Ihr Blick fällt auf den auf einem Felsen sitzenden Apollon der die zwischen seinen Beinen stehende Daphne umfangen hält. Sie hat beide Arme in Panik empor gerissen, während an den im Boden steckenden Füßen und den zu Ästen erstarrenden Haaren ihre Verwandlung in einen Lorbeerbaum bereits eingesetzt hat. Als Quelle der Abbildung ist „Maffei“ angegeben. Im zugehörigen Text wiederholt Montfaucon kurz die bekannte Geschichte, wie sie bei allen Mythographen geschildert werde, und identifiziert das Profilporträt mit Daphne in ihrer natürlichen Erscheinung: „La tête qu’on voit à côté, est celle de Daphné dans son naturel.“ Anschließend verweist er auf Johannes Chrysostomos, der die Verwandlung von Daphne in einen Lorbeerbaum als Gründungsmythos der gleichnamigen Vorstadt von Antiochia überliefere. Über das abgebildete Objekt sagt Montfaucon nichts. [2]

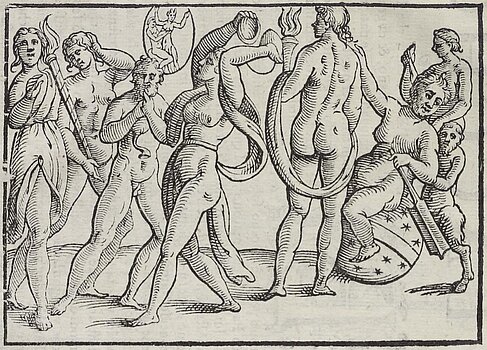

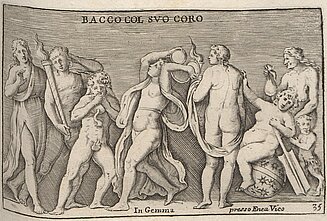

Das gleiche gilt für seine Beschreibung von Abb. 2 auf der mit „Bacchanales“ betitelten Taf. 143 in Band 1.2 der „Antiquité“, die dem Kapitel zugeordnet ist, in dem Montfaucon unter anderem die Kindheit des Bacchus behandelt (Abb. 2; ThesaurusID 2392026).

In der rechteckig gerahmten Szene erkennt er in der auf einem Globus sitzenden Figur rechts den kindlichen Bacchus und beschreibt das weitere Personal, das mit Fackeln, Musikinstrumenten oder einem Beutel ausgerüstet sei, als sein Gefolge, offenbar ohne selbst ganz von dieser Identifizierung überzeugt zu sein: „Tout ceci est mysterieux.“ [3] Seine Quelle ist auch hier „Maffei“.

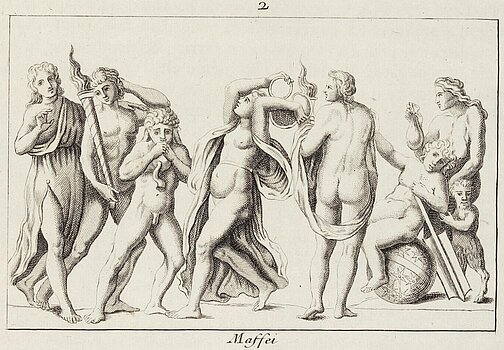

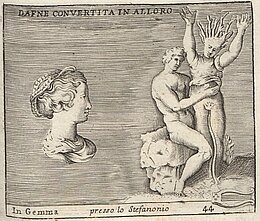

In den vierbändigen „Gemme antiche figurate“ von Paolo Alessandro Maffei (1707–09) sind die beiden Vorlagen rasch gefunden. Auf Taf. 44 in Band 2 erscheint „Dafne convertita in alloro“, klassifiziert als „in Gemma“, und auf Taf. 35 in Band 3 sehen wir „Bacco col suo coro“, ebenfalls als „in Gemma“ klassifiziert. Auch Maffei liefert darüber hinaus Quellenangaben direkt bei den Abbildungen: „presso lo Stefanonio“ bei Apollon und Daphne bzw. „presso Enea Vico“ beim Bacchanal (Abb. 3 und 4; ThesaurusID 23925598 und ThesaurusID 23926319).

In der Einleitung seines im Verlag der De’ Rossi erschienenen Gemmenwerks teilt Maffei klar und deutlich mit, dass der Großteil der insgesamt über 400 Abbildungen aus älteren Publikationen übernommen ist, namentlich aus den „Gemme antiche figurate“ des Leonardo Agostini sowie aus nicht näher benannten Publikationen von Enea Vico und Pietro Stefanoni. [4] Anders als Montfaucon hatte es Maffei dabei nicht nötig, die Vorlagen zu kopieren und neu stechen zu lassen, denn er hatte in der Calcografia der De’ Rossi direkten Zugriff auf die Kupferplatten seiner Vorgänger. Allerdings durchmischt, ordnet und verteilt Maffei das Material neu innerhalb seiner vier Bände und im Zuge dessen lässt Maffei auch die Beschriftung der Platten überarbeiten. [5] Dabei unterliefen ihm hin und wieder Fehler, so auch im Fall von Apollon und Daphne: auch diese Szene hätte ebenso wie das Bacchanal mit „presso Enea Vico“ beschriftet werden müssen.

Denn vor Maffei waren beide Platten Teil der Serie, die Giovanni Domenico de’ Rossi (1619–1653) unter dem Titel „Ex gemmis et cameis antiquorum aliquot monumenta ab Aenea Vico Parmen. incis.“ herausgegeben und dem Naturwissenschaftler Domenico Panarolo (1587–1657) gewidmet hatte. Das Titelblatt der Serie trägt kein Datum, sie wird jedoch üblicherweise auf „um 1650“ datiert. Sie umfasst neben dem Titelblatt 33 nummerierte Tafeln, deren Abbildungen mit lateinischen Titeln und ebenfalls lateinischen Zitaten ohne Quellenangabe versehen sind (ThesaurusID 23938420).

Das Frauenporträt mit Apollon und Daphne ist hier Taf. 16 und mit „Daphne in Laurum conversa“ betitelt. Das Zitat lautet: „Perpetuo viridem servat Phoebęa colorem Daphne“ (Abb. 5; ThesaurusID 23938436). Das Bacchanal ist auf Taf. 12 mit dem simplen Titel „Bacchus“ zu finden, zugeordnet ist ihm das Zitat: „Ecce Mimallonides sparsis in terga capillis. Ecce leves Satyri“ (Abb. 6; ThesaurusID 23938432). Hinsichtlich der Titel hat Maffei also in erster Linie für eine Übersetzung und Präzisierung gesorgt. Eine Beibehaltung der lyrischen Zitate auf den Platten der Vico-De’ Rossi-Serie hätte dagegen die Einheitlichkeit seiner Publikation gestört, denn Agostinis und Stefanonis Stiche hatten nichts Vergleichbares zu bieten.

Die Bestimmung der Herkunft der beiden Zitate gelingt nur im Fall des Bacchanals ohne größeren Aufwand. Das ungewöhnliche Vokabular führt schnell zu Ovids „Ars amatoria“: „Ecce Mimallonides sparsis in terga capillis. Ecce leves satyri, praevia turba dei.” (lib. I. 541–542). Bei Apollon und Daphne liefert die Google-Suche zunächst nur eine einzige passende Quelle, nämlich auf S. 236 des „Epithetorum Ioannis Ravissi Textoris Nivernensis Opus Absolutissimum”, erschienen 1607 in Douai. [6] Dabei handelt es sich um eine postume Ausgabe eines Werks des französischen Humanisten und Rhetorikers Jean Tixier (Johannes Ravisius, 1480?–1524), das erstmals 1524 erschien. Bereits dort findet sich auf Fol. 125 v unter den Beinamen der Daphne das Epitheton „Phoebęa“, das mit dem bei Vico-De’ Rossi wiederholtem Zitat belegt wird, als dessen Quelle ein gewisser Palladius Soranus angegeben ist. [7] Dieser Hinweis führt seinerseits zu einem Epigramm des Domicus Palladius (1460?–1533), das wohl in seinen „Epigrammata“ von 1498 erstmals im Druck erschienen ist: [8]

„Ad Bartolomeum venerabilem sacerdotem.

Perpetuo viridem servat phoebea colorem

Daphne: nec longo vincitur illa die.

Sic utriusque tibi laudes & gloria linguae:

Famaque sub celebri nomine semper erit.

Sic quoque pro meritis vero devinctus amore

Obsequar optaris Bartolomee tuis.“

Auf welche Quelle genau Giovanni Domenico de’ Rossi um 1650 bei seiner Auswahl des Spruchs für den Apollon-und-Daphne-Stich zurückgegriffen hat, wird sich möglicherweise klären lassen, wenn auch die Herkunft der Zitate auf den übrigen 32 Stichen der Serie ermittelt ist. In unserem Zusammenhang spielt diese Frage jedoch keine entscheidende Rolle, denn die Herkunft der Kupferplatten lässt sich auch unabhängig davon weiterverfolgen.

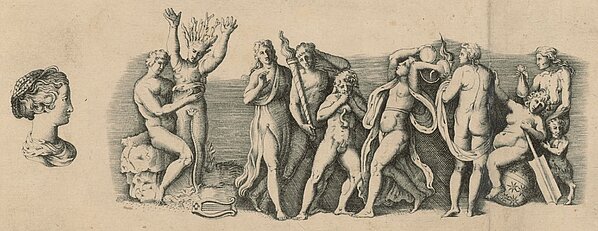

Circa 30 Jahre früher war die Serie nämlich ein erstes Mal erschienen, allerdings erneut in einem anderen Zustand und unter anderem Titel. Der aus Frankreich stammende Philippe Thomassin (1562–1622) entpuppt sich als der eigentliche Schöpfer der Serie aus 33 Blättern zuzüglich Titelblatt, dessen Inschrift hier den Titel „Ex antiquis cameorum et gemmae delineata, liber secundus, et ab Enea Vico Parmen. incis.“ trägt. [9] Gewidmet ist das Werk dem bedeutenden Antiquar und Sammler Francesco Angeloni (1587–1652). Anders als bei De’ Rossi sind die Stiche hier noch ganz ohne sinnstiftende Beschriftung, allein die durchlaufende Nummerierung von 1 (Titelblatt) bis 34 ist bereits diejenige, die auch De’ Rossi unverändert beibehält (ThesaurusID 23940128). Demnach finden sich Apollon und Daphne auch hier auf Taf. 16 und das Bacchanal auf Taf. 12 (Abb. 7 und 8; ThesaurusID 23940475 und ThesaurusID 23940471).

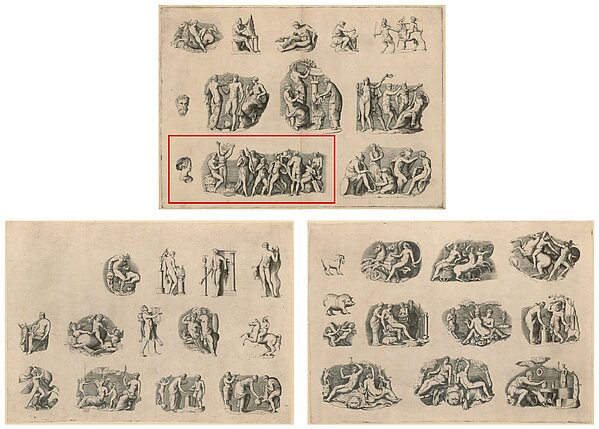

Jedoch sind wir noch immer nicht am Ursprung der Abbildungen angelangt. Der bis zu Maffei tradierte Hinweis auf Enea Vico als Urheber der Stiche und die Benennung der Herkunft der Motive als von geschnittenen Steinen – Gemmen und Kameen – herrührend verweist auf eine Serie von drei Kupferstichen aus dem Verlag des Antonio Lafreri (1512–1577) in Rom, die ihrerseits in mindestens drei Zuständen bekannt sind. Sie sind zwar im sogenannten „Lafreri-Index“ gelistet, einem Verzeichnis der verfügbaren Publikationen des Verlages, das auf den Zeitraum zwischen 1575 und 1577 datiert werden kann. [10] Aber ab wann sie angeboten wurden, und wer der Stecher war, geht daraus nicht hervor.

In ihrem ersten Zustand sind sie ganz ohne Beschriftungen (Abb. 9; ThesaurusID 23948511, ThesaurusID 23948525, ThesaurusID 23948527). Im zweiten Zustand erhalten alle drei die Adresse „Romae Claudij Duchetti sequani q. Antonij Lafreri nepos formis“, die anzeigt, dass die Platten bei der Aufteilung von Lafreris Erbe unter seinen Neffen in Besitz von Claudio Duchetti gelangten. Aus dessen Nachlass erwirbt Giovanni Orlandi die Platten 1602, der sie mit einer entsprechenden zusätzlichen Beschriftung versieht: „Ioannes Orlandi formis romae 1602“. [11] Von zwei der drei Stiche gibt es noch einen vierten Zustand, bei dem als weiterer Zusatz die irreführende Angabe „Ex antiquis marmoribus“ hinzukommt. [12] Von dem Blatt mit dem Apollon-und-Daphne-Bacchanal ist bisher noch kein Exemplar des vierten Zustands nachgewiesen worden.

Die gerade eingeführte Bezeichnung „Apollon-und-Daphne-Bacchanal“ deutet dagegen an, was in unserem Zusammenhang am bedeutendsten ist: Der Urzustand der bis zu Montfaucon getrennt überlieferten Abbildungen ist für diese beiden Szenen eigentlich ein gemeinsamer, während der weibliche Porträtkopf im Profil ein separates, bisher nicht identifiziertes Vorbild repräsentiert (Abb. 10; ThesaurusID 23948523 und ThesaurusID 23948522).

Philippe Thomassin hielt es bei seiner „einschneidenden” Bearbeitung der ehemaligen Lafreri-Platten offenbar für wenig praktikabel, den im Verhältnis zu den meisten anderen Motiven ziemlich kleinen Porträtkopf als separate Tafel zu behandeln, und entschied sich daher dafür, die Apollon-und-Daphne-Szene vom Bacchanal zu trennen, um sie stattdessen mit dem Porträt zu „fusionieren“. Die Zusammenführung von ursprünglich zwei separaten Motiven in ein neues Bildfeld vollzog Thomassin noch in vier weiteren Fällen, die Trennung eines zusammengehörenden Motivs geschah jedoch nur hier. Ein weiterer Beitrag Thomassins bei der Gestaltung „seiner“ Serie war die Ergänzung der ursprünglich unregelmäßig begrenzten Hintergrundschraffierung, sodass um jedes Motiv rechteckig gerahmte Bildfelder entstanden. Schließlich löste er sich auch bei der Nummerierung der neu geschaffenen Tafeln von den Vorgaben der Lafreri-Blätter, das heißt die Motive reihten sich nun in einer neuen Abfolge aneinander, wobei die ausschlaggebenden Kriterien für die Reihenfolge weder auf den drei Einzelblättern noch in der Serie ohne weiteres erkennbar sind.

Die drei Lafreri-Blätter mit insgesamt 37 Motiven sind seit geraumer Zeit mit der Gemmensammlung Grimani in Verbindung gebracht, um deren Rekonstruktion sich vor allem Edith Lemburg-Ruppelt und nach ihr Oleg Neverov, Irene Favaretto, Marcella di Paolo und Denise La Monica verdient gemacht haben. [13] Von den 37 im Stich abgebildeten Gemmen sind bislang 26 mit noch heute erhaltenen oder verschollenen Stücken identifiziert, während eine Wiederauffindung für die anderen 11 noch nicht gelungen ist.

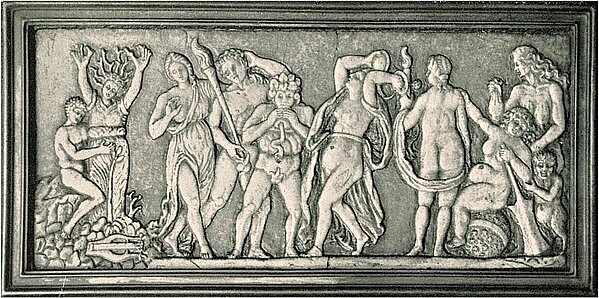

Aus Venedig nach Paris

Unser Exemplar, das Apollon-und-Daphne-Bacchanal, ist ein „verschollenes“, denn es scheint nach jetzigem Kenntnisstand 1929 ein letztes Mal nachweisbar zu sein. Zu diesem Zeitpunkt bildet es Ernst Kris in „Meister und Meisterwerke der Steinschneidekunst“ ab und lokalisiert es in der Sammlung Carle Dreyfus (1875–1952) in Paris (Abb. 11). [14]

Zuvor hatte 1908 Gaston Migeon den Stein in seiner ausführlichen Beschreibung der Sammlung von Carles Vater, Gustave Dreyfus, im Kapitel über die Kleinbronzen und Reliefs quasi als Dreingabe, aber dennoch mit hoher Wertschätzung erwähnt und ebenfalls abgebildet. Migeon schreibt:

„D’une charmante composition, d’un rythme savant et cadencé, est la jolie plaque en pierre dure ou le mythe de Daphné est interprété en léger relief blanc sur un fond gris, et dans maintes estampes des Bacchanales de Mantegna se retrouverait encore l’heureuse disposition en frise des Corybantes de cette délicieuse oeuvre ferraraise.” [15]

Es handelt sich demnach um einen pietra-dura-Kameo mit weißen Figuren auf grauem Grund, den Migeon mit thematisch verwandten Stichen von Andrea Mantegna in Verbindung bringt und als „ferraresisch“ einordnet. Über die Maße des Objekts erfahren wir nichts.

Ernst Kris klassifiziert das Stück als „oberitalienisch, XVI. Jahrhundert“. Er bildet es zusammen mit dem Stich des Bacchanals in einem Zustand ab, der noch nach Maffeis „Gemme antiche figurate“ entstanden sein muss, in welchem Kris die offensichtliche Verwandtschaft erkannte. Maffeis Tafel mit Apollon und Daphne sowie dem Frauenporträt hatte er aber offenbar nicht präsent und nimmt daher an, das Relief sei „frei nach einem Stich […] um die Gruppe der Daphne erweitert.“ [16]

Die Sammlung von Gustave Dreyfus (1837–1914) wurde von Alice Silvia Legé gründlich untersucht. Dabei kommt sie auch auf das pietra-dura-Relief zu sprechen, billigt ihm aber ebenfalls nur die Rolle eines bemerkenswerten Unikums zu, das neben einer Abbildung lediglich eine ausführliche Fußnote erhält. [17] In ihrer anschließenden Schilderung der Auflösung der Sammlung Dreyfus um 1930 konzentriert sie sich auf die berühmten Bronzeplaketten und Medaillen, die en bloc nach Amerika verkauft wurden und über die Sammlung Kress schließlich in die National Gallery of Art in Washington gelangten. Ob auch die Sammlungsteile anderer Gattungen über die Duveen Brothers nach Amerika gelangten oder ohne weitere Dokumentation in Europa verstreut wurden, ist somit bisher nicht geklärt. [18]

Stattdessen kennen wir noch Quellen am anderen Ende der Chronologie des Reliefs. Seine erste Erwähnung findet sich in einem Inventar, das der Patriarch von Aquilea und Bischof Marino Grimani (1488/89?–1546) anlässlich seines Umzugs von Venedig nach Rom im Jahr 1528 anfertigen ließ. Darin wird es als „Storia di Dafne in Cameo tenero molte figure ligato in ferro“ aufgeführt. [19] Alice Silvia Legé hat darauf hingewiesen, dass in der längeren Auflistung diverser Tabletts mit Kameen immer vier bis sechs Steine je Tablett genannt werden, nur Tablett Nr. 33 beinhaltete allein die „Storia di Daphne“ – offenbar ein Indiz für die außergewöhnliche Größe des Objekts.

Ein weiteres Mal taucht das Stück in einer Beschreibung des berühmten studiolo Grimani auf, einem aufwändig gestalteten Kunstkammerschrank aus Ebenholz, der mit zahlreichen Bronzefiguren, -reliefs und geschnittenen Steinen verziert war. Die Beschreibung ist Teil eines Inventars der 1593 erfolgten Schenkung des Patriarchen von Aquilea Giovanni Grimani (1506–1593) an die Serenissima. Das Apollon-und-Daphne-Bacchanal war demnach an einer bekrönenden Stelle des studiolo angebracht: „Un cameo grande fuori del niccio nel frontispizio co’ X figure, fra donne huomini et fauni.“ [20] Die Größe des Stücks wird hier explizit betont. Zwei detaillierte Beschreibungen des studiolos aus dem 18. Jahrhundert (1749 und 18. Oktober 1793) belegen das Relief noch als Teil des Ganzen, bevor es dann in einem weiteren Dokument zum studiolo vom 13. November 1793 nicht mehr erwähnt wird. [21]

Bevor wir zu den grafischen Reproduktionen zurückkehren, fassen wir den Kenntnisstand zum Relief kurz zusammen (vgl. ThesaurusID 23954474): Es handelt sich um einen erhaben geschnittenen harten Stein mit weißen Figuren auf grauem Grund, dessen Größe offenbar über jene der anderen Gemmen der Sammlung Grimani hinausragte. Es ist kein antikes Kunstwerk, sondern wohl ein Produkt des späten 15. oder frühen 16. Jahrhunderts. Die eigentliche Herkunft des Reliefs, seine stilistische Einordnung, seine inhaltliche Deutung und die Erschließung der in seinen Motiven zum Ausdruck kommenden Antikenrezeption können in diesem Beitrag nicht weiterverfolgt werden. Im Besitz der Grimani in Venedig befand es sich spätestens seit den 1520er Jahren. Als Teil des in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Venedig entstandenen studiolo Grimani verblieb es in der Lagunenstadt, bevor sich seine Spur 1793 dort verliert. [22] Im frühen 20. Jahrhundert befand es sich dann in der Sammlung Dreyfus in Paris, wo es vermutlich um 1930 auf den Kunstmarkt gelangte und bis heute verschwand.

Von Battista zu Giacomo

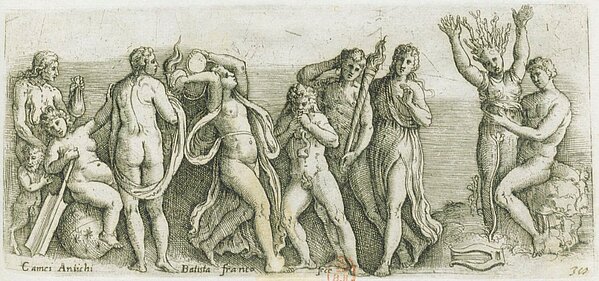

Zwischen den beiden schriftlichen Zeugnissen von 1528 und 1593 ist nun noch der Ursprung der bildlichen Dokumentation des pietra-dura-Reliefs einzufügen. Denn sehr wahrscheinlich waren die drei Lafreri-Stiche nicht die erste Übertragung von Gemmen aus der Sammlung Grimani in die Druckgrafik. Vielmehr spricht die Forschung einer anderen Serie den Primat zu: Auf Battista Franco (vor 1510–1561) geht eine Gruppe von 13 Blättern mit insgesamt 45 Radierungen nach geschnittenen Steinen zurück, unter denen sich alle 37 Motive der Lafreri-Serie wiederfinden. Neben dem größeren Umfang fällt vor allem die seitenverkehrte Ausrichtung der Radierungen auf. Auch von dieser Serie sind mehrere Zustände überliefert: der erste ohne Beschriftung, der zweite beschriftet mit „[Giacomo] Franco forma“ und der dritte zusätzlich beschriftet mit „Camei antichi“ und/oder „Battista Franco fece“ (Abb. 12). [23]

Das Apollon-und-Daphne-Bacchanal hat bei Franco eine eigene Platte erhalten, konnte somit also separat gedruckt und vertrieben werden (Abb. 13; vgl. ThesaurusID 23954833; Zustand von 1611). Der vermeintlichen Kopie Enea Vicos gleicht es in der Größe und auch motivisch zeigt der Vergleich der beiden Grafiken eine ausgesprochen große Nähe. Einzig in den Gesichtern schlagen sich die individuellen Handschriften der beiden Künstler nieder.

Francos Radierungen stehen möglicherweise im Zusammenhang mit dem durch Giovanni Grimani 1551 erfolgten Rückkauf der zwischenzeitlich gepfändeten Sammlung des 1546 hoch verschuldet verstorbenen Marino Grimani. [24] Franco arbeitete in den 1550er Jahren auch als Maler im Auftrag der Familie in Venedig und war somit wohl der erste Kandidat für einen Auftrag, auch die zurückgekehrten Gemmen in Auswahl zu publizieren. Ob nun Enea Vico die fertigen Radierungen von Franco für den Verleger Lafreri in Rom kopiert hat, oder nach denselben Vorzeichnungen wie Franco neu gestochen hat, ist ebenso eine offene Frage wie jene nach dem Grund der Seitenverkehrung (Franco) bzw. Seitenrichtigkeit (Vico) der Abbildungen im Vergleich zu den geschnittenen Steinen und nach dem Grund für die reduzierte Anzahl der Motive innerhalb der Lafreri-Serie. [25]

Von Lafreri zu Hohenburg und Pignoria

Zu guter Letzt aber noch einmal ein Blick auf das Apollon-und-Daphne-Bacchanal. Abseits von den Stichserien, aber von diesen als Vorlagen abhängig, fand es nämlich nahezu gleichzeitig noch Eingang in zwei andere frühneuzeitliche Bildkompendien sehr verschiedenen Zuschnitts.

Zum einen in den „Thesaurus hieroglyphicorum“ des Hans Georg Herwart von Hohenburg (1553–1622), der um 1610 wahrscheinlich in München erschienen ist. Hier steht es als Abb. 44 auf einer Tafel gemeinsam mit einer Kopie nach einem zweiteiligen Stich, der eine Allegorie von Tugend und Laster darstellt und der Schule von Andrea Mantegna zugeordnet wird (Abb. 14; ThesaurusID 1684751 und ThesaurusID 1684750). [26]

Mit einem beeindruckenden Gespür für motivische und stilistische Ähnlichkeiten bringt Herwart von Hohenburg hier zwei Bilder zusammen, deren Wurzeln wohl tatsächlich in derselben Zeit und derselben intellektuellen Umgebung zu suchen sind. Wie genau er den Inhalt der beiden für ihn „hieroglyphischen Bilder“ interpretierte – jede Figur ist mit einem Buchstaben versehen, auf den der fehlende Text vermutlich verwiesen hätte –, bleibt leider verborgen. Da Herwart von Hohenburg noch eine Reihe weiterer Blätter aus dem Lafreri-Verlag kopiert, liegt die Annahme nahe, dass er sich für seine sehr präzise Kopie auch hier bei einem der drei Stiche aus Rom bedient hat und nicht bei einer (seitenverkehrten) Radierung Battista Francos aus Venedig. [27]

Das (vorläufig?) letzte Beispiel einer Übertragung desselben Gegenstands in einen neuen Kontext liefert Lorenzo Pignoria (1571–1631) in seiner erweiterten Ausgabe von Vincenzo Cartaris „Le imagini de i dei degli antichi“, die erstmals 1615 erschien. [28] Auf S. 367 leitet ein Holzschnitt mit dem bekannten Motiv das Kapitel über Bacchus ein (Abb. 15; ThesaurusID 23954485).

Im Gegensatz zu Herwart von Hohenburgs präziser Kopie geht Pignoria ganz anders mit dem Vorbild um: Analog zum physischen Schnitt durch die Kupferplatte, den wenig später Philippe Thomassin vornehmen wird, trennt Pignoria das Bacchanal von Apollon und Daphne. Während die acht bacchantischen Figuren sich erstmals in einem Bildraum mit gewisser Tiefe bewegen können, werden Apollon und Daphne in drastisch reduziertem Maßstab in die ovale Rahmung eines am oberen Bildrand eingefügten Bildfelds verdrängt. Offenbar wollte Pignoria die Aufmerksamkeit seiner Leser demonstrativ von dem Motiv, das tatsächlich nicht zum bacchischen Themenkreis und seiner Ikonografie gehört, ablenken. Um es aber nicht gänzlich zu unterschlagen fügte er es – ausgerechnet in Form einer Gemme (!) – dennoch hinzu, so wie er auf zahlreichen anderen Tafeln desselben Werks immer wieder, dort aber in der Regel mit authentischen Gemmen- oder Münzbildern, die historisch begründete Herleitung der „imagini de i dei degli antichi“ unterstreicht. Der begleitende Text geht hier ausschließlich auf Bacchus und die Wirkungen des von ihm erfundenen Weines ein. Ohne explizite Angaben des Autors bleibt somit offen, ob Pignoria sich in diesem Fall der Herkunft seiner Vorlage bewusst war. Aus chronologischen Gründen liegt auch hier ein Rückgriff auf einen (seitengleichen) Lafreri-Stich nahe.

Fazit

Das Bacchanal mit Apollon und Daphne ist ein weiteres anschauliches Beispiel für die Komplexität der antiquarischen Bilderwelt der Frühen Neuzeit. Das im bisher für den Antiquitatum Thesaurus erschlossenen Quellencorpus vorherrschende Netzwerk aus Kopien wird hier – und bei der Lafreri-Serie nach den Grimani-Gemmen insgesamt – durch die über 150 Jahre andauernde Wiederverwendung derselben Druckplatten in bis zu sechs verschiedenen Zuständen ergänzt, zusätzlich verkompliziert durch das Zerschneiden und anschließende Neukombinieren von Motiven. Die ursprüngliche „Sprachlosigkeit“ der Bilder, im Sinne einer fehlenden identifizierenden Beschriftung, führt schon bald zu der Klassifizierung der Vorbilder als „antike“ Kameen, die ungeachtet ihres tatsächlichen Alters auf alle Objekte der Stichserie gemünzt wird. Sie regt aber auch zur synästhetischen Aufladung durch poetische Kommentare an, die mit gelehrtem Eifer aus dem humanistischen Zitateschatz ausgewählt werden, nur um im nächsten Zustand wieder getilgt und durch (teils falsche) Provenienzangaben ersetzt zu werden. Es bleibt das Ziel des Antiquitatum Thesaurus, auch für diese Gegenstände ein adäquates und nützliches Nachschlagewerk zu sein.

[1] Ich danke Luisa Siefert und Emily Grabo für ihre Unterstützung beim Zusammentragen und Ordnen des umfangreichen Materials, das für die noch andauernde Dateneingabe und deren Destillation in diesen Blogbeitrag notwendig war.

[2] Montfaucon 1719 (L'antiquité, 1. Aufl.), Bd. 1.1, S. 105.

[3] Montfaucon 1719 (L'antiquité, 1. Aufl.), Bd. 1.2, S. 232.

[4] Maffei 1707–09, Bd. 1 (1707), S. xiij–xv.

[5] Anna Grelle Iusco: Note all’Indice del 1735 e alle tavole sinnotiche, in: Indice delle stampe intagliate in rame, a bulino, e in acqua forte, esistenti nella stamparia di Lorenzo Filippo de’ Rossi […]. Contributo alla storia di una Stamperia romana, hg. von Anna Grelle Iusco, Rom 1996, S. 373–511, hier S. 388, zu ‚p. 19 c. 2‘.

[6] https://mateo.uni-mannheim.de/camenaref/tixier/tixier1/jpg/s236.html.

[7] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k858868m/f282.item.

[8] https://www.digitale-sammlungen.de/view/bsb00058583?page=12.

[9] Nur in dieser Fassung haben die Stiche Eingang in Adam von Bartschs Verzeichnis gefunden. Adam von Bartsch: Le peintre graveur, 21 Bde., Wien 1802–1821, Bd. 15 (1813), S. 318–324, Nr. 100–133; danach The illustrated Bartsch, Bd. 30: Italian masters of the sixteenth century. Enea Vico, hg. von John Spike, New York 1985, S. 85–101, Nr. 100–133.

[10] „Tre tavole de diversi intagli de Camelli fragmenti dove si vedono di molte sorte de sacrifitij et altre cose varie“; zitiert nach Birte Rubach: Ant. Lafreri formis Romae. Der Verleger Antonio Lafreri und seine Druckgraphikproduktion, Berlin 2016, S. 346. Zur Datierung des „Index“ ebd. S. 77.

[11] Eine Auflistung von Exemplaren jedes Zustands bei Rubach 2016, S. 346. Der genaue Verbleib der Platten aus Lafreris Verlag bei diversen anderen Stechern und Verlegern ist anhand von archivalischen Quellen, die Valeria Pagani in mehreren Aufsätzen publiziert hat, präzise nachvollziehbar.

[12] Dieser Zustand scheint bisher nicht in der Literatur registriert zu sein. Die beiden Exemplare sind Amsterdam, Rijksmuseum, Inv.-Nr. RP-P-2001-25 und RP-P-2001-26.

[13] Edith Lemburg-Ruppelt: Die berühmte Gemma Mantovana und die Antikensammlung Grimani in Venedig, in: Xenia. Semestrale di Antichità 1 (1981), S. 85–108; Oleg Neverov: La serie dei ‚Cammei e gemme antichi‘ di Enea Vico e i suoi modelli, in: Prospettiva 37 (1984), S. 22–32; Edith Lemburg-Ruppelt: Zur Entstehungsgeschichte der Cameen-Sammlung Grimani. Gemeinsamkeiten mit dem Tesoro Lorenzos de’ Medici, in: Rivista di archeologia 26 (2002), S. 86–114; Irene Favaretto, Marcella de Paoli: I ‘Cammei di diverse sorte’ di Giovanni Grimani, Patriarca di Aquilea. Intricate vicende di una collezione di gemme nella Venezia del XVI secolo, in: Aqilea e la glittica di età ellenistica e romana, hg. von Gemma Sena Chiesa, Elisabetta Gagenti, Triest 2009, S. 261–280; Denise La Monica: Battista Franco, Enea Vico e le stampe dei cammei Grimani, in: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie 5, Bd. 6 (2014), S. 781–810, 887–903. Siehe außerdem Marrilyn Perry: Wealth, art, and display. The Grimani cameos in Renaissance Venice, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 56 (1993), S. 268–273; Marcella de Paoli: Ancora sulla fortuna delle gemme Grimani. Un paradigma efficace, in: Engramma 150 (2017), S. 469–488; https://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=3253.

[14] Ernst Kris: Meister und Meisterwerke der Steinschneidekunst, 2 Bde., Wien 1929, Bd. 1, S. 30 sowie S. 154, Nr. 50/15 und 51/15, Bd. 2, Taf. 15.

[15] Gaston Migeon: La Collection de M. Gustave Dreyfus (Peinture, Bronze), in: Les Arts. Revue Mensuelle des Musées, Collections, Expositions 7 (1908), Nr. 73 (Janvier 1908), S. 32, Abb. auf S. 30.

[16] Kris 1929, Bd. 1, S. 154, Nr. 50/15.

[17] Alice Silvia Legé: Gustave Dreyfus. Collectionneur et mécène dans le Paris de la Belle Époque, Mailand 2019, S. 86 mit Anm. 306, S. 138 mit Abb. 60.

[18] In dem von Legé ausfindig gemachten Verkaufskatalog des Hôtel Drouot vom 23.–24.10.1930, in dem diverse Dreyfus-Objekte ohne Nennung des Namens des Sammlers gelistet sind, kommt unser Relief jedenfalls nicht vor; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t5381941b; vgl. Legé 2019, S. 103–104, mit den Anm. 380–382.

[19] Pio Paschini: Le Collezioni archeologiche dei Prelati Grimani del Cinquecento, in: Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Serie III, Rendiconti V (1926–27), S. 149–190, hier S. 180; vgl. Lemburg-Ruppelt 1981, S. 104.

[20] Cesarae Augusto Levi: Le collezioni veneziane d'arte e d'antichità dal secolo XIV. ai nostri giorni, 2 Bde., Venedig 1900, Bd. 2: Documenti, S. 8 (https://archive.org/details/lecollezionivene1to2levi/page/8/mode/1up), vgl. Lemburg-Ruppelt 1981, S. 104.

[21] 1749: „Cammeo in tavola bislonga, grande, rappresentante Apollo e Dafne et altre figure al numero di dieci“; 18. Oktober 1793: „Un bassorilievo di pietra tenera istoriato di sopra ch’è nel mezzo“; zitiert nach Anna Maria Massinelli: Lo studiolo „nobilissimo“ del patriarca Giovanni Grimani, in: Congresso internazionale Venezia e l’archeologia. Un importante capitolo nella storia del gusto dell’antico nella cultura artistica veneziana, hg. von Irene Favaretto, Gustavo Traversari, Rom 1990 (Supplementi alla Rivista di Archeologia, 7), S. 41–49, hier S. 43, 44.

[22] Für die Grimani-Gemmen, die nicht am studiolo versetzt waren, nimmt Lemburg-Ruppelt einen geschlossenen Übergang in die Sammlung Nani an; von dort aus habe dann Ende des 17. Jahrhunderts die Zerstreuung dieses weitaus umfangreicheren Teilbestands eingesetzt; Lemburg-Ruppelt 1981, S. 96–99.

[23] Bartsch 1802–1821, Bd. 16 (1818), S. 146–154, Nr. 81–93. Der dritte Zustand erschien 1611 in dem von Battista Francos Sohn Giacomo herausgegebenen Buch „Della nobiltà del disegno diviso in due libri“; ThesaurusID 23954722. Der zweite Zustand ist bislang nur für zwei der 13 Blätter belegt.

[24] Lemburg-Ruppelt 1981, S. 92; Franco arbeitete auch als Maler für die Familie in Venedig.

[25] Lemburg-Ruppelt 1981, S. 92–93. Eine alternative Hypothese formuliert Denise La Monica, indem sie die ursprünglichen Zeichnungen Battista Francos in die Zeit vor dem Tod Marino Grimanis datiert, da sich auf die Gemmen zurückzuführende Motive bereits in Francos Majolika-Entwürfen aus den 1540er Jahren wiederfinden. Enea Vico habe Francos Zeichnungen ebenfalls schon in den 1540er Jahren kopiert, aber erst nach dem Erscheinen von Francos Radierungen seinerseits als Kupferstiche bei Lafreri publiziert; vgl. La Monica 2014, passim und Schema auf S. 810. Für die Beantwortung der Fragen rund um die Entstehung der beiden Serien sind möglicherweise auch die 22 Federzeichnungen von Bedeutung, die 2015 auf den Markt kamen und sich seither in Privatbesitz befinden. Sie datieren aus dem 16. Jahrhundert und zeigen 20 Motive, die in beiden Serien vorkommen, und ein Motiv, das nur bei Franco vorkommt, in derselben Ausrichtung wie die Lafreri-Stiche und die Kameen. Ein Motiv der Zeichnungsserie kommt in keiner der beiden gedruckten Serien vor. Den Hinweis auf die Zeichnungen verdanke ich Pawel Gołyźniak.

[26] Arthur M. Hind: Early Italian engraving. A critical catalogue with complete reproduction of all the prints described, 7 Bde., London 1938–1948, Bd. 5 (1948), S. 27–29, Nr. 22; Mark J. Zucker: Early Italian masters (=The illustrated Bartsch, Bd. 25: Commentary), New York 1984, S. 126–127, Nr. .026, .027 und .026-.027 C1.

[27] Zur oberen Hälfte des Stichs aus der Mantegna-Schule ist im British Museum (Inv.-Nr. Pp,1.23) eine Zeichnung erhalten, die als Mantegnas originaler Entwurf angesehen wird; vgl. https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_Pp-1-23 mit der Katalognummer aus Popham, Pouncey 1950. Sowohl Hind, Popham und Pouncey als auch Zucker kennen die mit 21 Buchstaben versehene verkleinerte Kopie des Stichs, ihre Herkunft aus von Hohenburgs „Thesaurus hieroglyphicorum“ ist bisher aber offenbar übersehen worden. Popham und Pouncey zitieren außerdem die Radierung des Apollon-und-Daphne-Bacchanals von Battista Franco mit der Beschriftung „Camei Antichi“ und nehmen an, deren Vorbild könne eine „Imitation“ der Antike sein, die in Teilen auf Mantegna zurückgehe. Die Verknüpfung zu dem Grimani-Dreyfus-Relief war zu dieser Zeit noch nicht erkannt.

[28] In der „Seconda novissima editione”, die Pignoria 1626 herausgibt, wird derselbe Holzschnitt ein zweites Mal abgedruckt (S. 339); vgl. ThesaurusID 23954449.

![5 Vico, De Rossi [um 1650] (Ex gemmis et cameis), Taf. 16 (Foto: SUB Göttingen)](/fileadmin/_processed_/d/6/csm_blog12_abb_05_d2d79ae429.jpg)

![7 Vico, De Rossi [um 1650] (Ex gemmis et cameis), Taf. 12 (Foto: SUB Göttingen)](/fileadmin/_processed_/1/b/csm_blog12_abb_06_6aaf4b4285.jpg)

![7 Vico, Thomassin [um 1620] (Ex antiquis cameorum), Taf. 16 (Foto: The Metropolitan Museum of Art)](/fileadmin/_processed_/4/9/csm_blog12_abb_07_b698ed9c28.jpg)

![8 Vico, Thomassin [um 1620] (Ex antiquis cameorum), Taf. 12 (Foto: The Metropolitan Museum of Art)](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_blog12_abb_08_25194b7331.jpg)

![14 Herwart von Hohenburg [um 1610] (Thesaurus hieroglyphicorum), Abb. 43 und 44 (Foto: SUB Göttingen)](/fileadmin/_processed_/4/b/csm_blog12_abb_14_d332a5e762.jpg)